La última

carrera en ruta.

Por Robert Daley

En

Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la

palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una

lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños

han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,

estremecidos por el rugido de las Mil Millas. En

Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la

palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una

lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños

han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,

estremecidos por el rugido de las Mil Millas.

Las Mil Millas: una carrera

de mil seiscientos kilómetros por las carreteras italianas. Los

coches han salido al alba de Brescia, en el norte, para lanzarse hacia

el sur a lo largo de la costa del Adriático, cruzar Roma y remontar

la espina dorsal de los Apeninos hasta Brescia otra vez.

Es el atardecer y tan sólo

faltan unos cuantos coches por pasar. Guidizzolo se halla únicamente

a unos cincuenta kilómetros de la meta.

Un muchacho es el primero

en reparar un punto en el horizonte que se agranda por momentos.

«¡Un Ferrari!»,

grita el muchacho.

Las gentes de la aldea se

agolpan a ambos lados de la carretera. El Ferrari ruge aproximándose

a una velocidad de más de 240 por hora. De repente, sin nada

que parezca justificarlo, el coche empieza a zigzaguear. Con la cola golpea

el bordillo izquierdo de la calzada, y arranca un mojón, guillotina

un poste telegráfico, describe una vuelta en el aire y corta los

hilos telegráficos por encima de las cabezas de todos. Convertido

en un proyectil mortífero que escapa a todo control, carga contra

la multitud congregada a la derecha de la carretera; por último,

atraviesa otra vez la calzada para segar más vidas a su izquierda.

Sólo han transcurrido

unos instantes, pero once personas yacen muertas o moribundas, y el aire

se desgarra con gritos de horror y de sufrimiento. El coche machacado ha

quedado varado en una fosa de drenaje y allí yace, medio enterrado,

a un lado de la carretera. En sus proximidades, los hombres descubrirán

el cuerpo de Alfonso de Portago, aristócrata español de 28

años, que pilotaba el vehículo, y de su amigo y copiloto,

Gurner Nelson.

Tan sólo quedaba

por notar amargamente desde las páginas de los rotativos que las

Mil Millas habían asesinado por última vez, ya que la indignación

del país no podría permitir que escenas semejantes se repitieran

en el futuro.

Los días de las carreras

en ruta habían tocado a su fin.

Mirando

atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton

decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría

desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y

un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,

una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa

en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les

viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba

y a suponer que él, y sólo él, podía vivir

de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían

que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de

su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su

valor, de su instinto. Mirando

atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton

decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría

desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y

un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,

una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa

en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les

viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba

y a suponer que él, y sólo él, podía vivir

de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían

que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de

su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su

valor, de su instinto.

«Si muriera mañana»,

observó Portago en fecha próxima a su fin, «no por

ello habré dejado de vivir 28 años maravillosos».

Hasta que llegó la

hora en que tuvo que declararse vencido, fue posible creer que un hombre

podía vivir de la forma en que él lo hacía, sin temor

de sus consecuencias. O, quizá, sería más cierto decir

que uno quería creerlo y apostaba fervientemente por Portago en

su permanente desafío delas leyes que los dioses han dictado.

Era un tipo gallardo, de

más de 1,80 de estatura y osamenta proporcionada, impregnado todo

él de una especie de magnetismo animal y de una arrogancia en su

porte que no dejaba indiferente a las mujeres. Sus mujeres, las mujeres

de Portago, estaban todas ellas consideradas como auténticas bellezas

y solían ser cuando menos cinco o más años mayores

que él.

Sus compañeros de

profesión decían de él que era tenaz y temerario,

y se sentían algo temerosos de su presencia en las competiciones

porque nadie había deseado, como él, ser campeón del

mundo, nadie era más intrépido que Portago y nadie se atrevía

a intentar lo que él intentaba en todo momento y ocasión.

Había irrumpido en su mundo de manera bien resuelta

y en menos de tres temporadas

se había convertido en la personalidad más conocida del ambiente

automovilístico, aunque no fuera, ni con mucho, el mejor de los

pilotos.

A los ojos de los campeones

de bobsleigh aparecía como un fenómeno, a causa de su habilidad

para guiar un ingenio de media tonelada sobre las pistas heladas de competición,

que le había llevado a dos dedos de arrebatar una medalla en los

Juegos Olímpicos de Invierno de 1956; los mismos hombres que se

habían burlado de su ineptitud una semana antes.

Su irrupción en este

deporte había sido sonado: al perder el control de su ingenio en

una curva peligrosa y salir catapultado a 100 kilómetros por hora.

Ante ello Portago tuvo que

admitir que sólo se había entrenado dos o tres veces en Suiza,

antes de que se decidiera a adquirir un pai de bobs a 1.000 dólares

la pieza y reclutara a unos cuantos de sus primos en Madrid e inscribiera

un equipo en los Juegos Olímpicos en nombre de España.

Una

semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;

lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago

al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única

medalla a la que hubiera podido optar España. Una

semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;

lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago

al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única

medalla a la que hubiera podido optar España.

Para los periodistas, Portago

era una mina de oro. A los 17 años había volado con un aeroplano

prestado por debajo de un puente para ganar una apuesta de 500 dólares.

Más tarde había llegado a ser considerado como el mejor jinete

aficionado de obstáculos del mundo. Más recientemente había

escapado ileso de algunos de los accidentes más espectaculares que

registra la historia del automovilismo.

Como si Portago no le echara

condimento suficiente a su vida, los periodistas llamaron la atención

sobre el hecho de que su estilo personal era una especie de tradición

familiar. Sus antepasados habían contribuido durante la Reconquista

a arrojar a los moros de España y después se habían

hecho a la mar para el Nuevo Mundo. Uno de ellos, Núñez Cabeza

de Vaca, habiendo naufragado en las costas de Florida en 1528, condujo

su pequeña tropa a través de territorios desconocidos hasta

alcanzar los establecimientos españoles de Méjico. Una epopeya

que tardaron ocho años en consumar.

EI propio padre de Portago

había sido un héroe de la Guerra Civil española, que

a nado y con una bomba de fabricación casera había echado

a pique un submarino de la República.

Portago era cortés

con los periodistas y se desenvolvía con desparpajo en cuatro lenguas.

Tenía también un porte curiosamente amable y modesto.

La relación de sus

hazañas siempre provenía de los demás y nunca de sí

mismo, por el contrario, cuando alguien hablaba de ellas parecía

sentirse embarazado y poco dispuesto a facilitar detalles.

Semana tras semana arriesgaba

su vida. Era una necesidad que trataba de explicar asegurando que en los

momentos de peligro todos los nervios de su cuerpo parecían tener

vida propia, estar alerta a todas las sensaciones sonoras, visuales y olfativas

que le rodeaban.

Pero

su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda

de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que

él pueda hacer bien», insistía. «No solamente

bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen

los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.» Pero

su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda

de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que

él pueda hacer bien», insistía. «No solamente

bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen

los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.»

Predijo que ganaría

el campeonato del mundo para cuando cumpliera los treinta; y. entonces,

antes de llegar a los treinta y cinco, dejaría de correr.

¿Y después

de eso, qué?

«No sé»,

me respondió nerviosamente, «Siempre hay donde elegir.»

A Portago le interesaba

la política y había llegado al extremo de confesar a alguno

de sus íntimos que con su nombre, su posición y el título

de campeón del mundo podía aspirar a puesto en el gobierno

español.

«Lo malo que tiene

la vida», observó en cierta ocasión, «es que

es demasiado corta; aunque yo, naturalmente, no pienso pasarme el resto

de la mía conduciendo coches de carreras».

Llevaba una larga cabellera

negra que le montaba por encima de las orejas. Con frecuencia se presentaba

en público sin afeitar y con evidentes huellas de haber estado trabajando

en el foso durante todo el día.

No era hombre preocupado

por la ostentación. Tenía las cejas negras y ojos negros

de una profundidad llameante. Fumaba sin descanso y solía vestirse

de negro. Para muchos era imagen de un pirata misterioso, un pirata que

hablaba inglés con un acento culto y ligeramente britanizado.

No siempre se comportaba

con la misma seriedad. En una ocasión le pregunté dónde

había conocido a su esposa, una rubia americana.

«Uno no se encuentra

con una chica americana», me replicó con una sonrisa. «Es

ella la que busca a uno.» Quise también saber qué es

lo que pensaba su mujer de su carrera como piloto, y al responderme su

sonrisa se hizo más amplia. «No se lo pregunto. Soy español.»

El papel de aristócrata

español se le hacía un tanto cómico, pero en ocasiones

no desdeñaba la oportunidad de jugar a serlo.

Aquel

año, último de su vida, se venía saliendo de la pista

con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo

amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose

de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que

ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:

«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado

de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora. Aquel

año, último de su vida, se venía saliendo de la pista

con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo

amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose

de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que

ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:

«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado

de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora.

Pero Portago se veía

cada vez más cerca del título de campeón del mundo

y hacía caso omiso de tanta advertencia. Pasó un invierno

agotador corriendo en la Argentina, Nassau, Cuba y Florida. Finalmente,

volvió a Europa.

Se escribieron docenas de

artículos sobre su persona. El propio Portago llegó a escribir

uno de ellos en el que calificaba las pruebas automovilísticas de

un vicio como otro cualquiera. El hombre que lo tenía, ya no podía

deshacerse de él.

Los periódicos dieron

buena cuenta de su «amistad» con la actriz Linda Christian.

Ella había afirmado que Portago se divorciaría y contraería

matrimonio con ella. Nadie le dio ningún crédito: había

habido otras mujeres antes que ella.

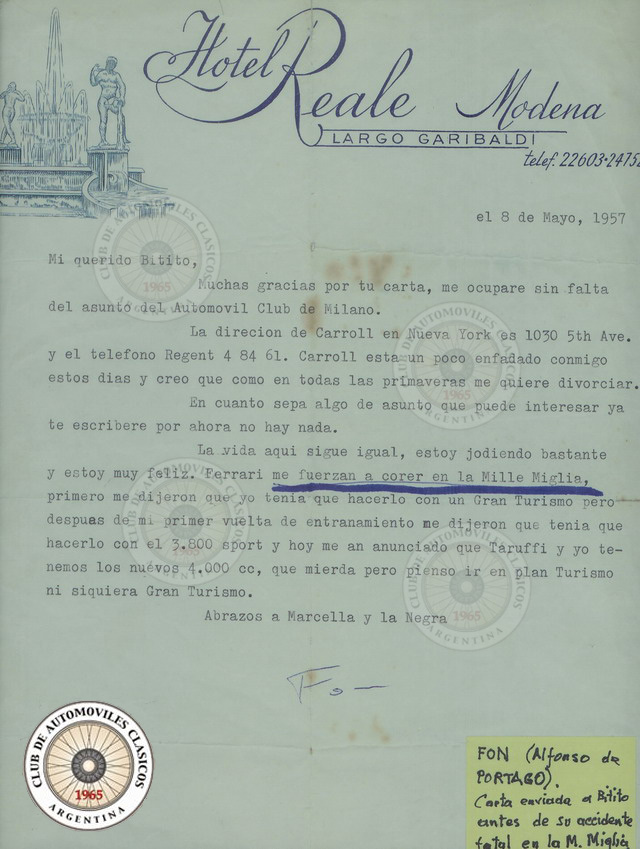

Pasó abril y los

primeros días de mayo. Portago no quería tomar parte en las

Mil Millas. En primer lugar, porque no le gustaban las carreras largas

y, además, porque últimamente venían asaltándole

negros presentimientos de los que no podía desembarazarse. Hizo

un desmayado intento por eludir su participación, pero la Ferrari

reclamó su presencia alegando estar falta de pilotos.

Portago optó por

encogerse de hombros y acceder después de dejar escritas varias

cartas poniendo en orden su vida. En una de ellas observaba que su «próxima

muerte» podía muy bien acontecer el próximo domingo.

Pasó el viernes y

el sábado. Los presentimientos de Portago debieron haber ganado

en intensidad, puesto que no resistió a la tentación de con

fiarlos a varios amigos. Reservó billetes para Montecarlo, donde

debía correr el siguiente fin de semana, como si, con los billetes

en su bolsillo, se sintiera más seguro de su vida.

A

medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos

de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era

de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.

En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar

su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la

prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la

ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía

que ser el marcado por el destino? A

medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos

de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era

de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.

En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar

su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la

prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la

ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía

que ser el marcado por el destino?

Tenía que conducir

un Ferrari de 3'8 litros, con el número 531 pintado a ambos lados

de la carrocería. Como su turno se iba aproximando se puso al volante,

dio a la llave de contacto para ir calentando el motor mientras Nelson

ocupaba su puesto junto a él. El coche que le precedía arrancó

y Portago dirigió su Ferrari hacia la rampa de salida. A la señal

de partida salió a la carretera cambiando rápidamente de

velocidad, sintiendo la potencia de la gran máquina sumisa.

En aquellos instantes, en

la misma medida en que la carrera hacía revivir en él viejas

emociones, volvió sin duda a creerse inmortal. Se concentró

en acelerar, frenar, cambiar de velocidades. La muerte no podría

alcanzarle. El era demasiado rápido para ello.

Portago no había

completado jamás las Mil Millas y su recorrido le era apenas más

familiar que lo que pudiera serlo a cualquier turista que hubiera estudiado

su trayectoria en un mapa. Para vencer sería preciso que apurara

el margen de seguridad de sus acciones unas décimas más que

sus adversarios. Atravesó como una exhalación Verona y Vincenza.

A media mañana el

Adriático surgió ante sus ojos como una luz azul resplandeciente.

Por ahora estaba llevando bien la carrera; con un poco de suerte aquélla

podría ser una carrera ganada a lo gran campeón.

Después

del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección

a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya

pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no

ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos

sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo

un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor. Después

del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección

a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya

pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no

ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos

sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo

un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor.

El camino bajaba hacia Roma

y se le ofreció una vista de la ciudad en un amasijo de torres e

iglesias, de ruinas monumentales. Portago debió de sentirse tremendamente

en armonía con todo lo que le rodeaba. Tenía algo bello y

veloz entre las manos y el amor en su punto de destino.

Entre la multitud congregada

al paso de la carrera en Roma, Linda Christian le hizo una seña

con la mano a su paso. Entonces Portago hizo algo que no parecía

propio de él. Detuvo el coche en una crispación de frenos

y un remolino de polvo; y cuando Linda llegó a su lado, la atrajo

hacia sí y la besó mientras murmuraba algo a su oído.

Pérdida de segundos

inapreciables; quizá un minuto habría pasado antes de que

el bólido recobrara velocidad. ¿,Por qué se detendría,

él precisamente que ansiaba vencer por encima de todas las cosas?

¿Por qué perder unos segundos, que en pasadas ediciones,

habían significado la diferencia entre la derrota y la victoria?

Podría haberse tratado

de un gesto para la galería, pues Portago siempre fue consciente

de su público. O quizás un sexto sentido le había

indicado que aquel último beso era demasiado precioso para despreciarlo.

Miss Christian le dijo adiós

con la mano hasta que su figura se perdió en el horizonte. Un silencio

repentino llenó el aire. A lo largo del camino los tilos estaban

en flor. Sus pétalos revoloteaban en su caída. El coche

de Portago enfiló al norte hacia Guidizzollo.

Otra vez en terreno montañoso,

escaló la fragmentada espina dorsal de 1talia, voló a través

de los sinuosos desfiladeros de Futa y Raticosa, hasta que por fin el camino

volvió a ser descendente. Corría hacia Bolonia a través

de una campiña fértil, faltándole escasamente unos

300 kilómetros para el fin de la carrera y con una parada de avituallamiento

prevista para todos los Ferrari. En el punto indicado detuvo el coche y

salió de él de un salto. Los mecánicos de la casa

se agolparon ante su coche, comprobando el gas, los neumáticos...

«¿,En qué

lugar voy?»

«Quinto.»

«¿,A

qué diferencia'?» «¿,A

qué diferencia'?»

Se lo dijeron. Sólo

unos segundos; y dos de los coches parecían en dificultades. Posiblemente

no acabarían. Ya había repostado. Un mecánico, cubierto

de sudor y de grasa, salía retorciéndose de debajo de su

auto. «Miren esto», gritó, enseñándoles

algo.

«El árbol que

aguanta la rueda delantera izquierda está roto, y el neumático

roza contra el chasis.»

«Toqué una

acera», explicó Portago impaciente.

Había cubierto ya

más de las tres cuartas partes de la carrera. Había dejado

atrás las amenazadoras montañas y apenas le quedaban dos

horas al volante para concluir la carrera. Ante él se extendía

una llanura tan plana que la vista casi podía divisar desde allí

los Alpes.

El neumático aguantaría.

Siempre aguantaban. El mismo se había encontrado en este caso muchas

veces.

«No tenemos tiempo

ahora de arreglarlo», dijo, y volvió a sentarse ante el volante.

El tubo de escape retumbó y su Ferrari saltó de nuevo a la

carretera.

Y así atravesó

el valle bañado de sol. En Parma rebasó al Ferrari averiado

de

Peter Collins, inmóvil junto a la carretera y se colocó en

cuarto lugar. A la altura de Cremona se puso tercero al superar el tiempo

de Gendebien. ¿,A qué distancia se hallaba de los restantes?

Atravesó Mantua como una tromba, enfilando el tramo en que la carretera

se vuelve hacia el norte como si se tratara del codo de un brazo femenino

que hace su peinado.

Momentos más tarde

cruzó el puente angosto a la entrada de Goito y, en la recta que

sigue, pisó el acelerador a fondo. Ante él ya surgían

las grises murallas de Guidizzollo, con la meta a menos de cincuenta kilómetros.

Su vida había sido

intensa y completa, a los 28 años. Siempre hay quien ante

una vida como la suya, escribe que fulano o mengano estaba enamorado de

la muerte, pero este tipo de epitafio no es aplicable a Portago. De lo

que estaba enamorado Alfonso de Portago era de la vida. «Quizás

nosotros apreciamos más la vida porque vivimos más cerca

de la muerte», escribió él de los corredores automovilísticos.

A mí siempre me pareció

el hombre con más vitalidad que he conocido. Era un hombre sensible,

infatigable, curiosamente amable, del que no es posible describir la impresión

de vitalidad que su presencia comunicaba, como tampoco la incredulidad

con que sus amigos acogieron la noticia de su muerte.

Parecía poseer todo

lo que en la vida puede apetecer un hombre: atractivo, apariencia, fortuna

y valor. Si él no tenía bastante, ¿quién puede

contentarse entonces? La respuesta era obvia: nadie. Portago murió

mutilado. La capota del coche lo seccionó en dos mitades.

Al celebrarse su entierro

en el panteón familiar de Madrid, hubo duelo en las cinco partes

del mundo. Jean Behra, el corredor francés que había de morir

también en una carrera, dijo: «Sólo los que permanecen

inactivos viven sin riesgo, pero ¿es que acaso no están ya

muertos?»

Las Mil Millas murieron

con Portago de la misma forma que la París-Madrid muriera con Marcel

Renault cincuenta y cuatro primaveras antes.

Otras Mil Millas han vuelto

a correrse, pero con la reglamentación de un rally, carente prácticamente

de todo interés. Las Mil Millas tenían un nombre glorioso

y hubiera sido mejor que su nombre se hubiera olvidado hasta el tiempo

en que otra carrera como ella surja en alguna parte, como una bengala que

se dispara a través de una noche sin estrellas; el tiempo en que

los hombres vuelvan a hablar del París-Madrid, de Alfonso de Portago

y de las grandes carreras en ruta del pasado.

|

En

Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la

palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una

lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños

han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,

estremecidos por el rugido de las Mil Millas.

En

Guidizzollo, en el valle del Po, la campiña se hace llana como la

palma de la mano y la cinta estrecha de la carretera atraviesa como una

lanza el poblado de piedras grises. Durante todo el día los lugareños

han permanecido fuera de sus casas, atentos al paso de los bólidos,

estremecidos por el rugido de las Mil Millas.

Mirando

atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton

decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría

desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y

un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,

una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa

en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les

viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba

y a suponer que él, y sólo él, podía vivir

de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían

que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de

su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su

valor, de su instinto.

Mirando

atrás es obvio concluir que don Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton

decimoséptimo Marqués de Portago, era un loco, que corría

desesperadamente hacia una muerte violenta con una mueca en el rostro y

un cigarrillo en la comisura de los labios. Pero mientras vivió,

una tan sólo se sentía inclinado a admirar su fe orgullosa

en el derecho de todos los hombres a jugar los dados de la manera que les

viniese en gana, a envidiar la emoción de vivir que experimentaba

y a suponer que él, y sólo él, podía vivir

de esta forma. Los más prudentes y los más ancianos sabían

que aquello no era posible, pero unos lo respetaban por lo gallardo de

su tentativa; otros, en cambio, gustaban de su falta de ataduras, de su

valor, de su instinto.

Una

semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;

lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago

al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única

medalla a la que hubiera podido optar España.

Una

semana más tarde era lo bastante bueno para obtener un cuarto puesto;

lo que no dejó de ser una amarga desilusión para Portago

al perder, por diecisiete centésimas de segundo, la única

medalla a la que hubiera podido optar España.

Pero

su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda

de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que

él pueda hacer bien», insistía. «No solamente

bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen

los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.»

Pero

su pasión por la velocidad era algo más que una búsqueda

de la emoción. «Un hombre tiene que encontrar aquello que

él pueda hacer bien», insistía. «No solamente

bien intrínsecamente, sino en relación a como lo hacen

los demás. Y yo puedo conducir tan bien como cualquiera de ellos.»

Aquel

año, último de su vida, se venía saliendo de la pista

con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo

amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose

de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que

ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:

«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado

de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora.

Aquel

año, último de su vida, se venía saliendo de la pista

con frecuencia. Harry Schell, compañero de profesión e íntimo

amigo suyo, le advirtió que se mataría si seguía arriesgándose

de aquella manera. Nelson, su coequipier en la carrera en la que

ambos se mataron, predijo que Portago no viviría hasta los treinta:

«Cada vez que vuelve de una carrera lo hace con el morro aplastado

de apartar a otros coches de su camino yendo a 200 por hora.

A

medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos

de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era

de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.

En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar

su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la

prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la

ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía

que ser el marcado por el destino?

A

medianoche del 12 de mayo empezaron las Mil Millas, con la salida a intervalos

de un minuto de los primeros coches, los más pequeños. Era

de madrugada cuando Portago y Nelson llegaron a la línea de salida.

En medio de aquella excitación Portago parecía recuperar

su presencia de ánimo. Eran 301 vehículos inscritos en la

prueba, que en aquellos momentos formaban ya una fila interminable en la

ruta hacia Roma. ¿,Por qué él entre tantos tenía

que ser el marcado por el destino?

Después

del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección

a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya

pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no

ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos

sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo

un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor.

Después

del control de Pescara la carrera se iba hacia el oeste en dirección

a los Apeninos y Roma. Portago iba muy bien clasificado. Había ya

pasado a muchos coches que habían salido antes que él y no

ignoraba que estaba haciendo un buen tiempo. Escaló los Apeninos

sin dar punto de reposo a su coche. Iba en cuarto lugar, a sólo

un minuto y treinta y cinco segundos de Taruffi, probable vencedor.

«¿,A

qué diferencia'?»

«¿,A

qué diferencia'?»