Como

vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático

de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la

vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,

los olores y la conmoción por el accidente.

También

recuerdo, sin mucha precisión, otra carrera en 1951, cuando vinieron

los americanos con sus tres Allard Cadillacs que hacían un ruido

muy diferente al de los otros autos. Las Ferraris hacían priiiiiiiii

y los Allard hacían brooooooommmm. Debieron pasar casi cuarenta

años para que encontrara, en viejas revistas, la crónica

de aquellas dos carreras y me enterara de lo que ví.

Como

vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático

de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la

vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,

los olores y la conmoción por el accidente.

También

recuerdo, sin mucha precisión, otra carrera en 1951, cuando vinieron

los americanos con sus tres Allard Cadillacs que hacían un ruido

muy diferente al de los otros autos. Las Ferraris hacían priiiiiiiii

y los Allard hacían brooooooommmm. Debieron pasar casi cuarenta

años para que encontrara, en viejas revistas, la crónica

de aquellas dos carreras y me enterara de lo que ví.

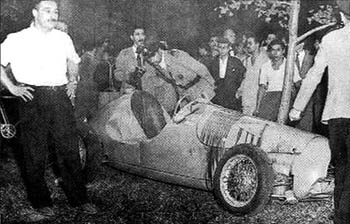

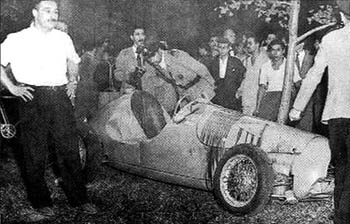

Después

de eso no me acuerdo de otros episodios, hasta llegar a los 1.000 Kilómetros

de la Ciudad de Buenos Aires (¿1957?) en la Costanera. De

esa sí que tengo un recuerdo mucho más vívido.

En

los días de entrenamiento, el ruido llegaba nítidamente hasta

mi casa. Con mi hermano, dos años mayor, hicimos en el aire las

10 cuadras que nos separaban del circuito, embelesados por aquella sinfónica

de Flautistas de Hammelin que nos atraía inexorablemente hacia el

río.

Un

enorme gentío se desparramaba por todas partes, sin orden alguno.

Policías a caballo –“Cosacos” los llamaban- arremetían a

planazos contra los que cruzaban temerariamente la pista o se ubicaban

en los lugares más peligrosos (todos eran peligrosos….)

Al

polifónico concierto se le sumaban los efluvios intoxicantes de

los combustibles y lubricantes especiales. Allí descubrí

por boca de mi hermano (¿de dónde sacaría esos datos?)

los olores del ricino, de la acetona, del nitrometano (no sé si

el nitro olía pero mi hermano era abanderado del colegio, usaba

anteojos y tenía pinta de serio, y decía que sí) y

pasé a ser un adicto a esos aromas.

Aunque

parezca mentira, me colé impunemente en los improvisados boxes de

Maserati. Voces operísticas, corridas, herramientas por el piso,

ruedas apiladas, fluídos derramados...... y aquellos sonidos y aromas....

Después

de una parada, ayudé a empujar la Maserati 4.500 a la que

la prensa bautizara como: “El Cañon”. Al arrancar, la Bestia

me dedicó un poderoso eructo por su caño de escape de 4 pulgadas

(un caño…así).

Lo

toqué a Fangio.

Se

dio vuelta y me pisó un pie. Mi hermano me aconsejó que me

lo amputara e hiciera una lámpara.

Pude

haberme robado el casco marrón, los guantes y las antiparras

que estaban arriba de unos bidones. Pero me imaginé la confesión

con el Padre Gaspar: “Ah, me olvidaba, padre: además, le afané

el casco a Fangio”

Peligro

de graves penitencias no había, porque el cura era muy sordo y alemán:

ni te escuchaba ni le entendías. Le decíamos: “tres

y tres”, porque no importaba cual fuera el pecado, te recetaba

tres Padrenuestros y tres Avemarías. Me arrepentí por miedo

a que le cambiara las pilas al audífono y me enchufara tres mil

y tres mil.

Seguramente,

me obligaría a devolver los efectos. Lo que –mirándolo bien-

podría ser divertido: ( “Papá, tengo que ir a Nurburgring

para devolverle estas cosas a Fangio, porque si nó, no puede correr

y no vá a salir campeón mundial”)

Creo

que hice bien en no robárselos, porque años después,

por su biografía me enteré de que el Chueco había

sido jugador de fútbol; un veloz wing izquierdo de poderosa patada....

Volviendo

a aquellos 1.000 Kilómetros: el circuito comprendía la larga

recta de la Costanera; se giraba alrededor de “la Palangana” donde estaban

las piletas, y se retornaba en sentido inverso hasta llegar a un “mixto”,

improvisado en el paseo que sería luego conocido como “Villa Cariño”

(del que se hablará luego). Los autos iban y venían a fondo,

solamente separados por el sentido común y la destreza de sus pilotos.

La

recta había sido morigerada por una chicana de fardos de pasto,

a la altura del Aeroparque. Las Ferraris, Maseratis y Jaguars desarrollaban

más de 280 kph., comparados con los 150 de un solitario MG.

Al poco rato la chicana había sido desbaratada a autazos. El

afanoso MG rompió el motor delante nuestro. (Sólo faltaba

la voz de la anunciadora del Aeroparque: “Su atención, por

favor: Aeroposta anuncia la salida de su DC3 con destino a Montevideo,

Uruguay, y el MG anuncia la salida de su biela, con destino

desconocido”.)

Por

primera vez ví y sentí las sensaciones que provocan los autos

de carrera. Y además de Fangio, estuve al lado de Villoresi

y Castellotti; de De Tomaso e Isabel Haskell que corrían con Osca;

de unos uruguayos con Mercedes 300 SL, y de Sanderson y Flockhart,

dos escoceses que manejaban los bellísimos Jaguar Lister de la “Ecurie

Ecosse” junto con Mieres. Con mi hermano leímos los diarios

y nos aprendimos de memoria los nombres de todos los pilotos y de todos

los autos que conducían. Todos ellos, incluso los más ignotos,

para nosotros eran dioses del Olimpo.

Conocí

formalmente al inefable Bitito en los años 90, y por fortuna

lo sigo tratando. Bitito era un torbellino de movimiento, con su

bigotito y sus penetrantes ojos claros. Igual que ahora, pero biturbo.

Me impresionó la agilidad del “Marqués”, como lo llamó

el comentarista de la carrera, para subir y bajar del auto. Como

si se hubiera tomado un chopp de nitrometano.

A

partir de aquella carrera me convertí en fana de la categoría

Sport. En realidad, me interesaban los autos mucho más que los pilotos.

Ibamos al Autódromo, donde nadie –que yo sepa- pagó alguna

vez la entrada.

Nos

metíamos de contrabando en los boxes, y hasta llegábamos

a sentarnos en algunos coches. Me senté en el Allard Cadillac de

Bruno, en las Ferraris de Sáenz Valiente (corría con corbata)

Milan y Najurieta. En el Porsche (incómodo y todo sucio de aceite)

de Delfosse; en la preciosa Maserati de Salerno; en Jaguars, Cisitalias,

Bugattis y Delahayes varios, cuyos dueños no puedo recordar,

aunque hoy me imagino quienes puedan haber sido.

El

ambiente era distendido y cordial. A lo sumo un: “Pibe, no toques nada”.

A los tipos les gustaba que les admiraras los autos. Máquinas y

hombres marcaban una gran diferencia con la popularísima categoría

del Turismo de Carretera.

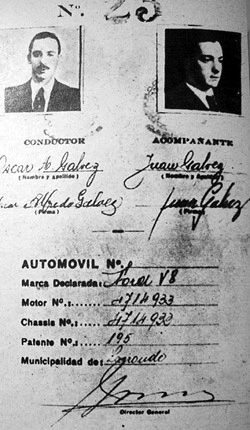

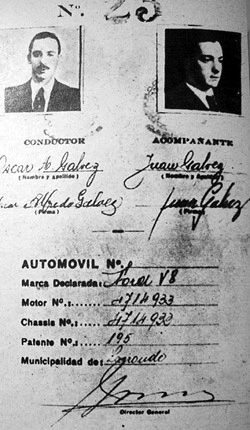

Antes

de los Sport, para mí el automovilismo era la radio. Era Luis Elías

Sojit, desgañitándose en el Gran Premio, informando que el

189 de Cadorna, rueda a rueda con el 276 de Magoya, registró su

paso por Cañada Cachucha, Catamarca. Siete horas antes habían

pasado Juan, Oscar y los que peleaban los primeros puestos;

pero la transmisión seguía, mechada con los auspicios de

Fiore, Panizza y Torrá; Gioffre Carbone y Cía., y Baudean,

do Porto y Cía. El tema era con los de atrás:

Fulano pedía aceite en toda la ruta. Mengano pedía

cardán y diferencial de Ford 38.

Perengano

pedía chasis, carrocería y motor de Plymouth 36, más

nafta, comida y plata.

Para

la gente de hoy, lo anterior puede resultar inconcebible, pero es verdad.

Los pilotos de punta, como los hermanos Gálvez, grandes mecánicos

capaces de reemplazar un diferencial en 25 minutos, a bordo del auto de

carrera llevaban cigüeñal, pistones, bielas, cojinetes, etcétera,

etcétera. Eso, aparte de los repuestos que iban en los vehículos

de auxilio. Así y todo, muchas veces escuchamos a alguno de

aquellos, agradecer: “…al amigo Curabichera, veterinario de Aimogasta,

que nos prestó la caja”.

Ojo:

el afortunado donante de órganos gozaría durante mucho tiempo

de una considerable fama en el pueblo, por haber sido el que le posibilitó

a Oscar (o a Juan), ganar el Gran Premio y salir campeón.

No importa que durante el tiempo en que su forcito estuvo mutilado haya

tenido que pedalear 5.000 kilómetros en la Raleigh negra.

Aquellas

surrealistas transmisiones, sin embargo, nos mantenían en vilo,

con la oreja pegada a una radio que no cesaba de recordarnos que el presidente

apoyaba el deporte y que su esposa dignificaba.

Los

patrocinantes de los pilotos de primera línea eran Atma (“Baterías

que duran”); los poetas de Annan de Pergamino (“Todos vienen, todos van;

todos usan ropa Annan”) y Suixtil, que tenía nombre de laxante

pero era una pilcha.

Pero

a mí me gustaban los Sport. Una vez, Eduardo Zampini, amigo del

“Chuzo” González Cané, cayó con un Mercedes Benz SSK

(Nota del Autor: por algun motivo, todos los Mercedes de aquella época

han pasado a ser modelos SSK. Incluso los taxis gasoleros. Lo mismo se

aplica a las motos HRD, que pasaron a ser, todas, Black Shadows)

Esto

sucedió en la agencia del Chuzo, en Las Heras y Paunero.. Yo, como

siempre, estaba allí, escuchándolo al Chuzo hablar de autos,

en especial de un Vauxhall que estaba restaurando.

Acción:

el malhadado dúo me invita a subir al enorme Mercedes.

Debí

darme cuenta de la trampa que encerraba el perverso convite. Pero, no;

no me dí cuenta. Mi mente estaba absorbida por esa Marlene Dietrich

con portaligas y larga boquilla, que me soplaba el humo en el cerebro.

Me

acomodé tras el alto e inmenso volante. El incómodo asiento

parecía una butaca de los cines de la época.

El

Chuzo -de quien luego me haría amigote en nuestras épocas

del karting- me invita a manejarlo. (Al Mercedes, nó al Chuzo,

que si fuera auto sería un triciclo Morgan).

En

mi libro “Classic Mercedes” definen al SSK como a un 7 litros con compresor,

de 300 HP y 240 kph. Aclaran que sus prestaciones sólo podían

ser dominadas por algunos pocos pilotos. El libro no me menciona.

Yo

no tenía registro. Sólo había manejado autos complacientes

afanados a padres distraídos de amigos inconscientes. Autos de mandos

amables y tolerantes.

Bueno:

no seré un Caracciola ni un Rosemayer. Ni un Brosutti (creo que

la Mecha había sido suya) pero aquí voy. Me lo ponen en marcha

y me saturan de confusas instrucciones.

Estoy

nervioso. Estoy muy nervioso. Me aferro al volante, esperando que pase

algo mágico, y que el auto ande solo. La gamba izquierda me tiembla.

La derecha me tiembla. El páncreas me tiembla. Escucho una voz que

me grita al oído. “Primera, che”. No escucho los “Ji, Ji”

mefistofélicos ni percibo los guiños malévolos que

se cruzan los instructores.

Aquí

estoy, dudando entre seguir adelante o masticar la píldora de cianuro

que lamento no tener entre los dientes. El motor brama cuando le doy una

aceleradita con mi parkinsoniano pié derecho. Oprimo el durísimo

embrague, con todas las fuerzas de mi descontrolada zurda.

Suelto

el pedal, y: ....“Kaputt” (se para). De nuevo en marcha, repito la maniobra,

y:..... “Kaputt II” . Tercer intento, y:...........•”Kaputt III”.

Tilt.

Game over. La comedia é finita.

Eduardo

me hace a un lado y me invita a dar una vuelta. Me corro, turbado pero

aliviado. Vamos hasta Libertador y le dá pata. El compresor, apodado

“Elefante” por los alemanes (y “Chancho” por los argentinos; no hay

caso...), chilla. Mi sistema nervioso central, chilla.

Avanzamos

rugiendo, “a mil” por la poco transitada avenida; el pelo revuelto,

los ojos revueltos.

Volvemos

a la agencia, donde nos espera el malévolo Chuzo.

Después

de unos minutos, cuando me amenazan con utilizar la autógena para

desprenderme los dedos de la manija a la que me soldé, me

bajo; recupero el aliento que perdí a la altura del monumento

a los Españoles.

Pobres

mis amigos que tuvieron que escuchar mil veces mis embustes acerca de aquel

Grand Prix que corrí en el equipo oficial Mercedes....

Bueno: que se joroben.

Por

entonces, con mi hermano descubrimos la Mecánica Popular.

Las secciones –traducidas al español por algún chicano perverso-

eran alucinantes. La de Floyd Clymer: “Informe de los Dueños del.....

(digamos, Mercury Montclair)”: “En mi vagoneta de estación

puedo llevar un alce con todo y cuernos” (Cazador de Wyoming). “En

la cajuela de mi sedan me cargo el armonio” (Predicador de Tenesee). “Me

satisface su economía de 4 millas por galón” (Petrolero de

Texas).

Y

los artículos sobre Hot Rods: “ En la foto Jim Mc Coy, 17, Wichita,

nos muestra su “The Real Mc Coy”, con motor de 600 HP”.

(¿Cómo?!!

¿Me están cargando!!? ¿Mc Coy tiene 17 años?

¿600 HP? ¿qué es una wichita?) No es justo. Yo tengo

16 y no sé si la Crapodina es un afrodisíaco o una bailarina

rusa.

Al

poco tiempo cumplí los 18, y pude sacar registro. Mi hermano no

lo había sacado aún, y fuimos juntos para actuar en la comedia.

Te tomaban un examen práctico consistente en girar alrededor de

la plazoleta ubicada en la esquina del Velódromo. Varios autos en

caravana, detrás de un “Zorro Gris” (policía municipal) en

su moto NSU Max 250.

Cuando

tocaba la bocina, tenías que frenar. Luego, a estacionar entre

dos caballetes. Si no pisabas al Zorro, aprobabas. Si lo pisabas,

ibas al repechaje.

A

continuación, el riguroso psicofísico:

_

“Cierre un ojo”. “El otro”. “Bostece”. “Baje y suba el vidrio”.

“Aprobado”.

Tardaban

un mes en darte el registro, durante el cual manejabas alegremente con

un papel que decía: “No apto para conducir”.

El

Chuzo iba a las carreras del Velódromo, transportando su kart “Exterminator”

(todo de aluminio remachado, diseño Jim Rathman, bien raro, típico

del Chuzo) en su gran Rolls Royce negro, ex Embajada Inglesa.

Para

no ser menos, un servidor transportaba su “Go Kart” (era marca), en el

Lincoln de su padre, donde el bólido (me refiero al kart, no a mí)

entraba holgadamente, gracias a las inmensas puertas sin parante central.

Mi

padre no podía siquiera imaginar la herejía. Papá

no manejaba. El que manejaba era su chofer Juan, un italiano serio, amable

y servicial, que hablaba un español raro, como el Papa.

Juan vivía en Pilar, y el auto se guardaba en un garage a una cuadra

de casa. Por ambas razones, la sustracción de la unidad era

pan comido.

El

Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una

inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el

manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del

popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.

La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”

muy largo con “rueda libre”.

El

Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una

inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el

manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del

popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.

La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”

muy largo con “rueda libre”.

Cambiar

una rueda trasera no era tarea para debiluchos. En estos días, el

equipo Ferrari cambia 4 ruedas en 7 segundos. En aquel entonces, una buena

marca para el equipo de Juan, mi hermano y yo, hubieran sido…digamos…27

minutos.

Se

necesitaban dos criques: uno, de paragolpes, para levantar la carrocería

hasta que los larguísimos elásticos permitieran despegar

el eje; otro, para el propio eje.

El

móvil necesitaba dos baterías de 6 voltios para alimentar

el monstruoso consumo de sus accesorios: una radio Zenith de 26 vávulas;

un motor para los vidrios electrohidráulicos; otro motor (los tres

eran iguales al burro de arranque, y hacían el mismo ruido) para

impulsar un sistema electroneumático, que servía tanto para

mover el asiento delantero cuanto para subir la antena de 7 tramos y unos

30 metros de alto (está bien, exagero: 3 metros. Está

bien, 2 metros.).

Si

había poca batería, la sobremarcha, comandada por un complicado

solenoide, no entraba.

Todo

ese consumo era fatal, particularmente los sábados a la noche. La

cosa era así: había fiesta en casa de un amigo. El Cosmo

transportaba ocho personas cariñosamente apiñadas; al terminar

la fiesta, el conductor repartía gente por todos lados y se quedaba

con la última pasajera, a la que invitaba a estrechar vínculos

en una visita guiada a los parques (“Villa Cariño”) de Buenos Aires.

En

una noche de invierno, con vidrios cerrados, radio, calefacción

y luces de posición encendidas, las baterías se declaraban

en estado de alerta. Había que encender el motor y tenerlo acelerado,

ya que el dínamo no cargaba en ralentí.

La

operación interfería con los menesteres a los que el piloto

prefería dedicarse. Se apagaba el motor, y al rato las baterías

se declaraban en huelga de voltios caídos. Cuando terminaba la función,

dabas vuelta la llave, apretabas el botón, y....”OOOle !!”. Minga

de batería/s.

No

se disponía del grupo electrógeno que el auto reclamaba

a gritos:

“Manual

del propietario”. Pág 75: “Accesorios opcionales”:

•

Neumáticos de banda blanca.

•

Tapizado de cuero.

•

Grupo electrógeno de 6.000 W con su correspondiente trailer..

A

los cinco minutos, el frío en el Cosmo se cortaba con motosierra.

No quedaba más remedio que mirar a través de la luneta empañada,

esperando que atrás del auto hubiera estacionado un Thornycroft.

Inexorablemente, lo que había era un Heinkel, con la consabida pareja

de contorsionistas a bordo, demostrando que cuando hay hambre no hay pan

duro.

Los

más de 2.500 kilos del mastodonte hacían imposible cualquier

intento de empujarlo, aún cuando se consiguiera la ayuda de algún

compadecido. Cuando veían lo que tenían que empujar proseguían

la marcha, tornillándose el índice en la sien. (¿Les

habrán llegado mis maldiciones…? ¿Se habrán estrellado

contra algún árbol, como le pedí a San Cristóbal….?)

La

maniobra indicada era salir al frío de la noche y caminar las tres

cuadras hasta el tenebroso Guindado, bajo el puente ferroviario. Pedirle

el teléfono al patibulario gallego, llamar al Automóvil Club

y esperar 2 horas a que llegue el auxilio. Sin calefacción, ni radio,

ni cariño.

Entre

paréntesis: si hubiera habido necesidad de una investigación

tipo Escena del Crimen, en busca de restos de ADN, se habrían encontrado

desconcertantes rastros en el gigantesco asiento trasero.

Y un

día descubrimos las “picadas” de Ezeiza. Mi hermano, el confiable

Abanderado Con Anteojos, en complicidad con este servidor (ni abanderado

ni confiable ni nada; sin anteojos), decidimos practicarle al Cosmo un

escape contra natura. Una salida hacia el costado derecho, oculta y terminada

con un tapón roscado. La irregular operación se practicó

en el taller del gallego Pérez Fandiño (otro con cara de

confiable, pero nó).

A

partir de entonces, los viernes a la noche, el Lincoln, lejos de dormir

el sueño de los justos en el garage, disipaba su vida

en trasnochadas, alocadas veladas.

Las

picadas se celebraban en un circuito que rodeaba a las piletas de Ezeiza.

Centenares de autos de toda marca y modelo -y tipos de toda marca y modelo-

se daban cita. Para ver y ser vistos. Para fanfarronear. Para payasear.

Para divertirse con el sicodélico espectáculo.

Por

supuesto, estaban los que iban en serio; autos más o menos preparados

cuyos conductores se desafiaban y protagonizaban carreras por guita.

No era nuestro caso.

El

plato fuerte de la noche, por lo menos para nosotros, éramos nosotros

mismos con nuestros coches no de carrera. Se habían formado unas

categorías hilarantes. “Jeeps Contrapesados”: un conjunto de descerebrados

con Willys guerreros, cuyos acompañantes suicidas hacían

todos los firuletes de un copiloto de sidecar de moto. En las curvas,

todo el cuerpo afuera. Y todo el cerebro, también afuera.

Después

veníamos nosotros: “Cosas Grandes Negras”. Además de mi hermano

y yo (el piloto), corrían el Cadillac 48 del abuelo de Carlos

L; el Packard 47 del padre de Carlos B; el Buick 49 Dyna Flow del padre

de Chacho G; el De Soto 48 del padre de Beto R.

El

extraño Rover 48 del padre de Willy P. “El que usan en Scotland

Yard”, decía Willy (¡Andáaaa!). Todavía no se

conocían autos de esa marca en Buenos Aires:

_”Que

marca es, flaco ?”.

_”Rover”.

_”Qué,

como el Lanrove?”.

_”Sí”.

_”Qué,

también hacen autos?”

Además,

corrían otras cosas, si bien grandes, nó negras; como un

Pontiac 51 convertible blanco; un Oldsmobile 52 gris, chapa diplomática,

afanado del garage por empleado esquizo; un Buick 48 celeste y un La Salle

48 verde. Por último, habíamos admitido a desgano al

grasa de Alfredito L. con su Ford 49 negro y amarillo.

El

reglamento era, indudablemente, elástico.

El

Lincoln lanzado, era pavoroso. Con el escape libre, todas las luces encendidas,

sin overdrive pero con rueda libre, mandándole acelerador a chorros.

Rolaba como la Fragata Sarmiento.

Las

gomas quedaban de borrar. Los frenos: al principio, calientes; luego, incandescentes;

al final: no sabe no contesta.

El

Cosmo había nacido para navegar, solemne, por rectas carreteras,

y se negaba a gritos a hacer lo que le exigían.

Pero

sonaba muy bien. Regulaba “Raggleee, raggleee, raggleee” y aceleraba “Grraaabbbgtttrrrrr”

y “brraaaaaaamgblghhhh”.

Otros

autos hacían otros ruidos. Los V8 eran bastante parecidos, pero

ninguno con escape libre. Los ocho en línea sonaban más raro,

más parejo. El Buick automático hacía un ruido parecido

a un sifón de soda: “FFFSSSSShhhhhhh”.

Al

De Soto los chicos le hicieron, directamente, un agujero en un silenciador

y el ruido era asqueroso. Sólo el Ford 49 del Grasa tenía

un auténtico escape libre. Hecho por el padre, no hay derecho.

Una

noche faltó El Grasa, y ¿adivinan quién ganó?:

este servidor, gracias. “Gracias, Don Luiselía, gracias. Agradecemos

también a nuestro preparador gallego don Antonio Pérez Fandiño,

sin cuya colaboración no hubiéramos podido hacer semejante

ruido”.

Pero

otra noche malhadada, el Cosmo dijo “Basta”, y sopló una junta de

la tapa de cilindros. Nos volvimos, resoplando lentamente (“chaf chaf”),

al garage. Metimos el auto y nos volvimos a casa pensando en qué

explicacion le daríamos a nuestro riguroso padre. Estoy seguro de

que ambos pensábamos en echarnos mutuamente la culpa.

Me

imaginaba ante el Tribunal:

_”La

culpa, Señor Juez, la tiene ese de anteojos que está allá,

escondido debajo de la bandera. Solicito que se le torture y verá

que canta. No fue otro que él quien el 24 de Marzo pasado, en horas

de la tarde, le pungueara la guita de la cartera a mi vieja –quiero decir

a su esposa, Su Señoría, disculpe- con la que pagó

el caño de escape apócrifo que le metió al auto, en

el taller de un mecánico extranjero indigno de confianza”.

Ya

me veía, sancionado de igual forma que mi buen amigo Roberto V.

Vean ésto: el padre de Roberto compró un Kaiser Carabela.

Había gran demora para la entrega, y los padres estaban en Europa

cuando llamaron de la agencia Donati para avisar que mandaran a retirar

el auto.

Roberto

pidió y obtuvo apoyo moral del que suscribe y del también

inimputable Jorge D. Por esas cosas de la vida, la agencia le entregó

el auto a Roberto, con el compromiso expreso de llevarlo sólo hasta

el garage de su padre “que lo estaba esperando”. (Sí, en un garage

de Paris....)

No

fuimos al garage. Fuimos a Mar del Plata. Establecimos el record de velocidad,

todavía no superado, para la categoría: “Kaiser Carabela

0 Kilómetro, conducido a fondo por piloto enardecido. Neutralización

en Mar del Plata para tomar café con leche con 32 medialunas, y

vuelta otra vez a fondo. Incluye principio de incendio en tapizado por

acción de pucho, sofocado mediante aguas vejigales por acompañantes.

Con emisión de ruidos terroríficos provenientes del impulsor,

temperatura elevadísima y olor nauseabundo a su ingreso a

parque cerrado”.

Cuando

el viejo de Roberto volvió de Europa, el auto estaba de vuelta en

la agencia Donati, a donde Roberto lo había llevado exigiendo que

lo arreglen antes de la llegada de su padre: ...”Porque si nó,

papá les va a armar un terrible despelote”.

¿Adivinan

el resultado?: Donati 10, Roberto 0. Don V. lo descalabró

a patadas, lo privó de salida y le suspendió la mensualidad

hasta que cumpliera los 40.

Volviendo

al Lincoln: con esos antecedentes, estábamos virtualmente aterrorizados.

Como es lógico, comenzaron las promesas a Santos y Santas previamente

defraudados. Me dá vergüenza revelar lo que prometí

no hacer más, lo que por otra parte –en realidad, por la misma parte

física - seguí haciendo.

_”Sí,

Don Luiselía. Nos retiramos. Este equipo ganador se deshace por

motivos familiares Yo pienso tomar los hábitos y mi hermano abandonar

sus malos hábitos”.

Pero

todo se arregló por intercesión de Juan. Cuando fue a sacar

el auto y descubrió el daño, creyó de buena fé

que la cosa sucedió porque tenía que suceder, y con autorización

de mi padre hizo cambiar la junta en la agencia Lincoln Stanton de Río

Bamba y Santa Fé.

Cuando

lo fue a retirar, le preguntaron por el origen del caño... Juan

se metió en la fosa y casi muere de un síncope. Se lo hizo

sacar y dejarlo original.

Luego,

vino a casa y nos echó una interminable filípica en su extraño

idioma (cuando se ponía nervioso hablaba muy rápido y se

comía la primera sílaba de las palabras largas: “¡¿Tedes

quesecren, que soy túpido?!”. Pero su gran corazón privó

por sobre su honestidad y lealtad al patrón.

Eso

sí: nos hizo jurar que jamás, jamás, jamás,

tocaríamos el auto sin permiso suyo. Nosotros juramos. (“¿Dónde

hay que firmar?”)

Un

año después, el formidable apetito (70 km. Con 20 litros)

del Cosmo empezaba a ser demasiado, incluso para la época, cuando

la nafta no valía nada. Las reparaciones eran costosas y no habían

repuestos. Amigos de papá le aconsejaron que se desprendiera del

auto mientras estuviera bien. Así fue que un día, el Lincoln

pasó a manos de un ingeniero de YPF (¿nafta gratis, pillo?)

que se fue muy contento con su adquisición. Nosotros, debo confesarlo,

no sufrimos mucho porque ya estábamos cansados del Mamut y anhelábamos

que papá comprara otro auto más adecuado a nuestra edad.

Ya

comenzaban a popularizarse los autos compactos, más pequeños

y económicos. Y monocasco.

Con

respecto a esto, escuchen esta historia: Toddy, el cuñado de Willy,

trabajaba en la agencia Delger Marquez de Santa Fé y Cerrito, concesionarios

Borgward.

Willy

y yo, mucho menores, íbamos siempre a la agencia, a oler autos

nuevos. Un día cayó una señora para hacerle un service

a su Isabella. Con el auto en la fosa, Toddy aprovechó para mostrárselo

a un candidato. Le dijo: “...¿Vé?, este auto no tiene chasis”.

La mujer lo escuchó, y cuando Toddy salió de la fosa, lo

llamó aparte y le dijo: “...Mire: mi marido es abogado. O nos ponen

el chasis o les hacemos juicio”.

Nos

olvidamos del Lincoln. De vez en cuando, cuando se hablaba de autos, en

esas bizantinas discusiones juveniles tipo: “Cuál es más

veloz, más lujoso, más pesado, mas negro” , yo sacaba a relucir

la foto (que aún conservo) de la visita de Eisenhower a Argentina,

donde se lo vé sobre un Cosmopolitan decapotable que se trajo de

USA. “Tomá, gil. El auto presidencial de Eisenhower; mejor que el

Cadillac de Pocho).”

Pasaron

tres o cuatro años. Nos cruzamos con el ingeniero, y nos contó

que había vendido el auto a un taller de autos de carrera de Palermo,

porque los preparadores utilizaban la caja con sobremarcha y los frenos.

(La caja, sí; pero ¿esos frenos?) . Dijo también que

el motor se lo pusieron a una lancha.

Nos

dio pena. Mucha pena.

Un

día fuimos con mi hermano y unos amigos a ver una carrera de TC,

en San Nicolás. Al acercarse los primeros autos al lugar

donde estábamos, a unos 400 metros de una curva cerrada, cuando

pasó Garavaglia, sin saber por qué, prestamos atención:

Primera. Segunda. Tercera. Trak.

(“¿Trak?”)

El

inconfundible sonido del electroimán al acoplar el overdrive retumbó

en nuestras mentes. Nos miramos, créanlo, con los ojos húmedos.

Como los padres del donante de un riñon cuando se encuentran con

el receptor vivo.

Eramos

jóvenes y jamás se nos había pasado por la mente la

posibilidad de conservar el Cosmopolitan. No quisimos, no supimos, no pudimos.

Mi

hermano maneja muy mal, como buen médico. Su concepto del fierro

del deporte consiste en acelerar, en una autopista despejada, de 96,5 a

132,8 kph, en 5ª velocidad. Te mira de coté y te larga: “Qué

talco?” Un asco.

Ahora

usa lentes de contacto y ya no puede molestarme como antes, cuando se especializaba

en encontrar nombres de autos desconocidos para mí: “Tatra”. O “Salmson”.

O “Imperia”. Ya me las vá a pagar.

Además,

se enamoraba de pilotos extravagantes. Tenía una foto dedicada a

él por Natalio Cataudella, aunque estoy seguro que la dedicatoria

era falsa. El tano con mameluco jardinero; camisa abotonada hasta

el cuello; el pié con media y zapato de calle apoyado displicentemente

en el guardabarros de una Estanciera en cuya puerta se lee: “Auxilio”,

lo que parece una súplica.

Más

de una vez remolcó a la Estanciera con el auto de carrera. Cataudella

era el que, cuando le avisaron que el auto perdía aceite, dijo:

“Se perde é per que tene”. (El Sócrates de Catanzaro).

Mi

hermano coincide conmigo en que no hubiéramos podido hacer nada

por el Lincoln. Conservo una foto en la que estamos en Tandil, con el Cosmo

de frente que parece dedicarnos una cromada sonrisa de su parrillota. Nosotros,

con botas y anteojos Clipper. Nos falta una bufanda de seda blanca

al cuello.

Ahora,

40 años después, pienso: ¡Cómo me gustaría

tenerlo, brillante y reluciente!. Nos decían que parecía

una carroza fúnebre. Y sí, era solemne y majestuoso. Con

el escape libre parecería el auto insignia del licenciado Péculo

para el velorio de Pipo Cipolatti.

No

doblaba, no frenaba, gastaba mucho, calentaba. Pero lo ponías

mano a mano en la ruta con otro de su época, y después me

chiflabas. Y si lo tuviéramos, hasta por ahi le pondríamos

de vuelta el caño trucho, le sacaríamos la tuerca, y....

¡música, maestro!

Bueno:

basta, que duele. ¿Tienen vida los autos? Muchos creemos que sí.

Por eso se me estruja la garganta.

Gillermo

Aguirre, 1998

Como

vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático

de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la

vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,

los olores y la conmoción por el accidente.

Como

vivíamos sobre Libertador, a papá, que no era para nada fanático

de las carreras, supongo que le resultaría cómoda la

vecindad con el circuito. De aquella carrera sólo recuerdo los sonidos,

los olores y la conmoción por el accidente.

El

Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una

inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el

manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del

popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.

La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”

muy largo con “rueda libre”.

El

Lincoln era un Cosmopolitan del año 50. Negro reluciente, con una

inmensa parrilla cromada. Un V8 de 152 HP a 2.100 rpm, decía el

manual. Un torque de aquellos, ya que el motor era un bloque grande del

popular “flathead”, llevado a 5.400 c.c., que equipaba a los camiones Ford.

La caja era mecánica de 3 marchas cortas más un “Overdrive”

muy largo con “rueda libre”.